🎧⠀Listen and follow

介紹:

混合式 OKR :讓 OKR 適應你的企業文化

將 OKR 導入傳統科技公司

像 OKR 這樣以目標為導向的管理框架,對台灣的科技公司有許多優勢。不過,多數企業仍採用自上而下的管理模式,根源來自製造業的思維。若直接導入協作式或自下而上的方式,往往會顯得格格不入。

好消息是:只要採用混合式策略,並簡化訓練與教練方式,OKR 仍能成功導入並創造良好成果。本文將分享我們的實務做法。

👉 探索「什麼是 OKR」

OKR 就像運動一樣

簡化 OKR:聚焦最重要的事

許多公司在導入 OKR 時遇到困難。書籍、認證課程與細節繁多,讓 OKR 顯得複雜難懂,工程背景的 CEO 更可能感到難以掌握。

在初期階段,我會強調 OKR 的核心重點,也就是五個關鍵字母:F.A.C.T.S.

👉 了解更多:「為什麼企業導入 OKR 會遇到困難」

F.A.C.T.S. 五大原則

我總是以一句話開場:「OKR 是一個以目標為導向的框架」。當我們設定目標時,就能清楚知道該做什麼、何時完成。這是 F.A.C.T.S. 的第一個原則,也是 OKR 的核心優勢:

- Focus:聚焦重要目標

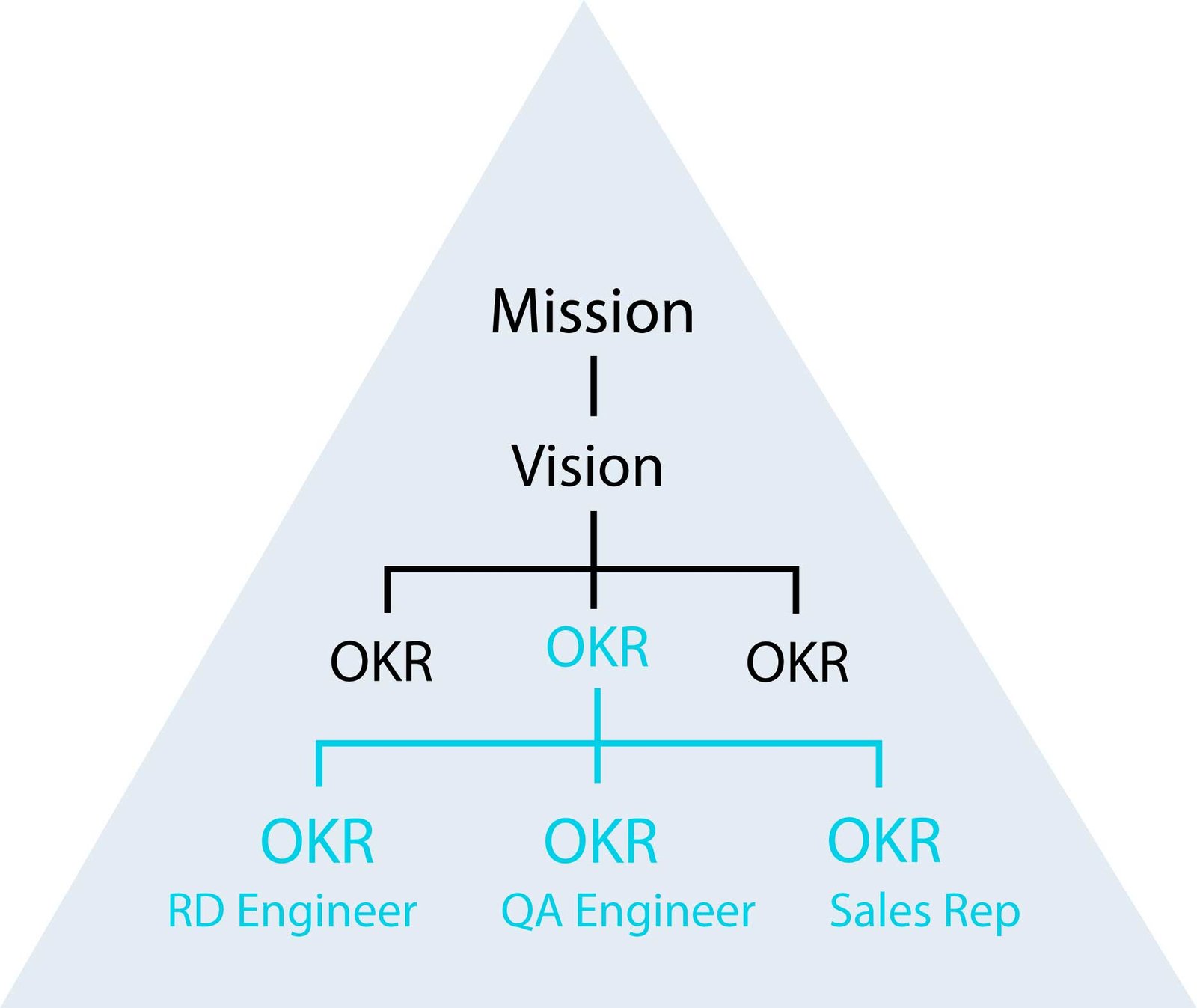

- Align:目標需與公司使命、願景與策略一致

- Commit:承諾在特定時間完成目標

- Track:進度公開透明,人人可見

- Stretch:設定具挑戰性的目標,勇敢追夢

這套框架應在早期建立,並持續重複,就像一種企業文化的口訣。重點是讓 OKR 易於溝通與落實。

👉 查看「OKR 超能力:F.A.C.T.S.」

目標導向框架的重要性

在強調目標導向的管理文化時,我們必須指出,它能有效打破傳統由上而下的管理模式中常見的「部門隔閡效應」(silo effect)。

透過 OKR(目標與關鍵成果),各部門的成員能夠圍繞共同目標,跨部門協作、共同解決問題——這就是所謂的「跨職能合作」。焦點不再是部門績效,而是 OKR 的整體成果。

OKR 是一套目標的層級架構,而非權力的階層。

👉 延伸閱讀:「OKR 與部門衝突」

彈性運用:調整 OKR 的實務做法

OKR 指令常讓人感到自上而下、模糊不清,甚至過於細膩。員工常對過於雄心勃勃的目標感到焦慮,而關鍵成果則容易淪為任務清單。

OKR 的設計初衷是良善的,但若一再要求嚴格遵守規則,往往會讓教練與員工都感到疲憊。事實上,OKR 是可以有彈性的,彈性多寡取決於實際情境。

在高階主管層級,我堅持原始的 OKR 原則:目標要具備願景性,關鍵成果要具備量化性。但隨著層級往下,我會允許目標更貼近現實,關鍵成果也可以逐漸轉化為具體任務。

這種做法能讓策略規劃與專案執行之間的銜接更順暢,同時仍保有 OKR 的核心精神。

我們在業務、品管與營運等部門都看到這種方式的良好成效。

不論 OKR 的教科書怎麼說,這個方法確實有效。

重點是什麼?只要你忠於 F.A.C.T.S. 原則,OKR 是可以有彈性的。

可追蹤性很重要:即使是任務型 KR,也能掌握進度

當關鍵結果像任務時,該如何追蹤進度?方法是設定截止日期,並視為里程碑。每完成一項,就勾選一次,展現漸進式成果。

若某項任務需三個月才能完成?那就拆解成子任務。我在實務中,任何超過一週的任務都會拆分。這其實就是基本的規劃技巧。

當進度變得可視化後,下一步就是確保每個目標都連結到有意義的目的。

對齊更簡單:在目標中加入「為了」

設定目標時,務必與更高層級的使命、願景或策略對齊。

當員工自行撰寫 OKR 時,這種對齊不一定明顯。此時,我會建議在目標中加入「為了」這個詞。

例如,公司使命是「成為業界權威」,而某員工提出的 OKR 是:

- 「成為公司內的數位行銷專家」

我會建議修改為:

- 「成為公司內的數位行銷專家,為了協助公司成為業界權威」

這樣的微調能讓員工更投入整體願景,並保持一致性。

重點是:OKR 必須與更高層級的目的對齊。

👉 查看「OKR 與專案管理的差異」

OKR 工具讓推動更容易

當員工使用專屬軟體時,更容易接受 OKR。

集中式 OKR 平台能讓團隊更好地管理目標。每個人都能線上查看任務與進度,主管也能隨時掌握,不必開會。這種透明度能提升責任感。

重點是:當工作與進度公開時,員工更願意承諾。

不要強制推動全公司 OKR —— 讓它自然成長

有些公司強制全員導入 OKR,結果遭遇反彈。主管抗拒,員工敷衍,整個計畫失去公信力。

我則從一兩個試點團隊開始,展示 OKR 的成效。其他團隊看到成果後,自然會想加入。這是一種有機成長的方式,能避免摩擦。

👉 了解更多:「如何導入 OKR」

整合熟悉的框架

KPI – 可輕鬆整合進 OKR 架構中

KPI 在台灣企業中相當常見,是用來衡量公司健康狀況或預測未來目標的指標。

事實上,KPI 與 OKR 架構高度契合,兩者皆以目標為導向,並具備量化特性,可自然融入 OKR 的設定與追蹤流程。

SWOT:優勢、劣勢、機會、威脅

多數台灣企業已熟悉 SWOT,因此可輕鬆整合進 OKR 流程。甚至可用 SWOT 的洞察來定義關鍵結果。

例如,目標是「提升亞太地區的銷售」,若識別出劣勢:「在泰國缺乏經銷商」,則可設定 KR:

- 「在泰國地區找到兩家新經銷商」

若識別出威脅:「X-Y-Z 競爭者在亞太地區快速成長」,則可設定 KR:

- 「建立更優質的網站頁面,超越 X-Y-Z」

SWOT 有助於識別戰術缺口,而 BSC(平衡計分卡)則提供更廣的策略視角,特別適合連結 OKR 與財務影響。

平衡計分卡 (BSC – Balanced Scorecard):四大策略面向

CEO 當然關注營收,但 OKR 並不直接處理財務影響,這時 BSC 可補足不足。

雖然 BSC 在台灣尚未普及,但它提供四個策略面向,可與 OKR 相輔相成:

- 財務(獲利能力、股東價值)

- 客戶(滿意度、市場定位)

- 內部流程(營運、品管、產品開發)

- 學習與成長(員工培育、創新能力)

若已有 OKR,可依 BSC 四大面向進行延伸,就像 SWOT 的應用方式。

OKR 與硬體/軟體管理:連結策略與執行

在科技公司,專案經理常採用 Agile、瀑布或混合式方法。OKR 不會干擾這些流程,但能提供策略方向。

在台灣,我常看到團隊依賴人工協調、頻繁開會與大量試算表,導致延誤、規格變更與部門間摩擦。

這些團隊仍可運用 OKR 思維,只要套用 F.A.C.T.S. 原則,就能減少模糊性,並聚焦共同目標。即使 OKR 未嵌入每個 sprint,它仍能作為指南針,確保執行對齊有意義的成果。

👉 查看「OKR 與專案管理的差異」

結語:讓 OKR 適應你 —— 混合式 OKR

在傳統科技文化中導入 OKR,不是要強行套用矽谷的標準流程,而是要懂得調整、簡化,並尊重本地文化。

只要在適當的地方彈性運用規則,整合像 SWOT 這樣熟悉的框架,並從一兩個試點團隊開始,你就能建立一套真正有效的 OKR 文化。

F.A.C.T.S. 框架讓 OKR 更容易理解、更容易追蹤,也更容易被相信。當員工清楚看見自己的目標,與使命對齊,並朝著有影響力的成果前進——真正的轉型就會開始。

C2believe OKR課程 訓練

C2believe 提供 OKR 訓練課程、練習和教練。

公司場域或第三地 | 英文 / 中文 | 在台灣或境外

• 領導層 OKR 簡介 (2 小時)

• 團隊 OKR 課程 (18 小時) – 課堂時間、練習和教練

• 為期 8 個月的 OKR 展開(教練與種子教練訓練)

請在 此聯絡我們 了解您的 OKR 訓練需求。

0 Comments