Listen and follow

介紹

在上一篇文章〈OKRs 只是高層管理的工具嗎?〉中,我們曾指出 OKRs 多數僅應用在高階主管或團隊層級,個人層級則往往遭到忽略。儘管 OKRs 被視為一種全公司文化轉型的管理框架, 個人 OKRs 卻因種種原因被擱置。

本文將更有力地論證個人 OKRs 的重要性。

如果你對 OKR 不熟悉,請參閱「什麼是 OKR?」

什麼是個人 OKR?

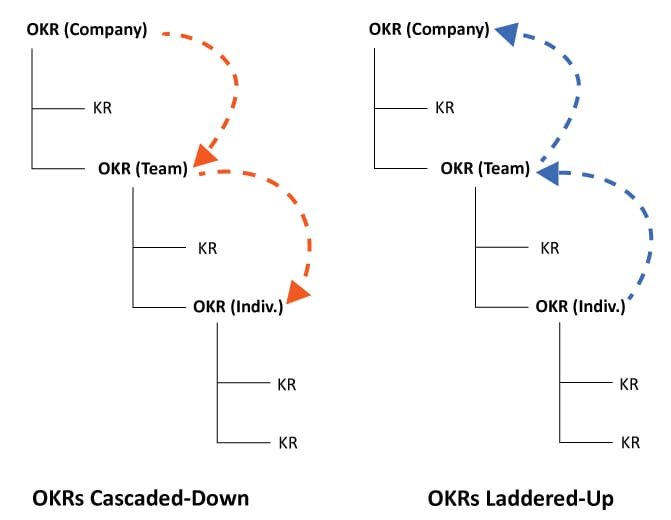

個人 OKRs 可分為「向下延伸(cascaded-down)」、「向上連接(laddered-up)」,以及「成長導向(developmental)」三種類型。

在 OKR 框架中,我們常見三個層級:公司 OKRs、團隊 OKRs、個人 OKRs。通常,公司級 OKRs 由高層制定,接著將其中的關鍵結果(Key Results)分派給團隊,形成團隊層級的 OKRs;而團隊的 KR 若再分派給個人,則成為個人 OKRs,這就是所謂的「向下延伸」。

有時,團隊會主動制定新的 OKRs,以支持上層目標,稱為「向上連接」;同樣地,個人也能設立自己的 OKRs,與上層團隊目標對齊。

第三種為「成長導向 OKRs」,即是為了提升個人技能、進而為團隊或公司加分(例如:提升 Excel 技能、學習數位行銷、掌握新銷售策略)。

Google 如何實施個人 OKRs

在 Google,所有員工都必須提交下季度的個人 OKRs,也就是他們該期間最重要工作的目標與關鍵成果。

一些公司仿效 Google,推動全公司實施 OKRs,但常在「個人層級」卡關。

個人 OKRs 的常見問題

Ben Lamorte 在《The OKRs Field Book》書中指出,有些 Google 員工覺得個人 OKRs 很有幫助,也有些人覺得是浪費時間。

他也提到了一些常見問題:

- 有員工會「壓低門檻(sandbag)」,設定容易達成的目標來確保成功

- 有人將 OKRs 寫成任務清單,而非可衡量的目標

- 個人 OKRs 被視為上層強加的行政命令

Lamorte 的結論是:個人層級的 OKRs 應為選擇性,但我認為若變成「可選」,大多數人會選擇不做(稍後會提及 10-80-10 原則)。

問題不是個人 OKRs,而是實施方式

如果強制所有員工每季都得交 OKRs,問題自然浮現。要訓練主管正確撰寫 OKRs 已不簡單,更別說是一線同仁。

OKR 出現「壓低門檻(sandbagging)」或「變成任務清單(task listing)」的問題,本就不應該發生。

OKRs 涉及技巧與引導,不應該獨立作業。OKR 負責人應與員工共同討論並審核其內容,以確保:

- 避免「壓低門檻」,鼓勵設定挑戰性目標(Stretch)

- 指導員工區分「任務」與「關鍵結果」

- OKRs 對齊團隊或企業願景

- 同時考量日常工作(BAU)與季度時間安排

- OKRs 不應與年度績效綁定

這就是「對話、回饋與認可(CFR)」機制的重要性。

若員工寫不出好的 OKRs,更應反映的是管理層的輔導責任,而非個人能力問題。優質的 OKR 來自耐心與教練式引導。

OKR Master 與教練的關鍵角色

若公司想全面導入 OKRs,須找到內部的 OKR 倡議者,像是:

- OKR Master:負責整體推動與理念傳承

- OKR Coach:專責訓練主管於團隊落實 OKRs

如何引導員工撰寫個人 OKRs?

當你要求一線員工列出季度 OKRs,他們常不知從何下手,畢竟過去多半是照指示行動。

可引導他們從下列問題開始思考:

- 我是否有任何被「向下延伸」的 OKRs?

- 是否有我主動「向上連接」的 OKRs?

- 是否有延續上季度的 OKRs?

- 是否想為團隊提升某項能力?(成長導向)

- 我的 OKRs 是否具挑戰性?關鍵成果是否可量化?

- 我能否安排在本季度內完成?

這將提供員工實質的規劃指引。

高階主管應以身作則

如果管理高層都不撰寫個人 OKRs,別指望下屬願意做。

John Doerr 在《Measure What Matters》中提到:

「現任 Alphabet 執行長 Larry Page 要求旗下所有子公司實施 OKRs,而他自己每季也都寫 OKRs。」

而我在台灣輔導過的企業中,常見 CEO 與高階主管認為自己可豁免撰寫 OKRs。但若誰最需要清楚目標,那正是領導人自己。

撰寫 Key Results 不那麼直覺.

當接到一個目標時,我們習慣列出所有任務。要把目標轉為具體、可追蹤的成果,對大多數人而言並不自然。這也許就是某些 Googler 覺得 OKRs 浪費時間的原因。

雖然理論上應該轉化為量化成果,但實務上,花一小時去把一項簡單任務寫成可衡量的成果,未免太形式主義。

舉例來說,Intel 那個有名的 “Orange Crush” OKR 中,有四個 KR 裡有三個都不可衡量。

Intel「Orange Crush」OKR

目標(Objective):

將 8086 定位為效能最強的 16 位元微處理器產品線,其衡量標準為:

關鍵成果(Key Results):

- 開發並發表五項基準測試,展現 8086 家族的優越效能(應用部門)(1980 年第 2 季)

- 重新包裝整個 8086 系列產品(行銷部門)

- 將 8MHz 版本導入量產(工程、製造部門)

- 最遲於 6 月 15 日提供算術協同處理器樣品(工程部門)

(註:最後三項關鍵成果不具可量化性)

From “Measure What Matters” by J. Doerr

當然,撰寫可量化的 KR 是理想,因為它具客觀性,不容易產生爭議。

但仍應避免把 OKR 寫成任務清單。若想記錄各種任務,可歸為「Initiative(倡議事項)」,可列多項任務。這其實就是從 OKR 進入到專案管理領域了——界線確實模糊。

請閱讀此處關於「Initiatives(倡議事項)」的介紹 “。

不要期待個人 OKRs 一開始就能順利運作

OKR 是一個反覆嘗試、失敗、再改進的過程。

如果員工總是能完全達成 OKRs,表示他需要設定更具挑戰性的「拉伸型目標(stretch)」。

反之,若員工總是無法達成目標,可能是因為缺乏適當的訓練或資源來完成任務。

身為主管,你的角色是協助員工設定恰當的目標,提供準備資源,並找到挑戰與可行之間的最佳平衡點。

OKR 的核心並非執著於「是否達成」,而是強調反思、調整、進步,持續優化下一輪的目標品質。

不需要一開始就全面推動個人 OKRs

CEO 不必親自管理 400 位員工的 OKRs;部門主管也不需追蹤整組 100 筆個人 OKRs。

OKR 的目標階層設計,只要求你關注「直接向你匯報」的下層 OKRs,通常只需 3~5 個。

這正是 OKR 的美妙之處:可以深入追蹤細節,也能向上收斂聚焦。 此外,也不需要一次性在全公司全面實施。 你可以從公司層級(Corporate OKRs)開始,挑選一兩個團隊試點執行。這些團隊的成功經驗將會自然帶動其他部門主動加入。

個人 OKRs 能有效提升團隊整體水準

我曾輔導多家台灣科技公司,常見情況是員工習慣等主管下指令,缺乏主動規劃與積極性。

這種情況下,主管需要花太多時間處理行政、排程與問題解決,無暇關注更重要的事情,這是上下指令式文化下常見的困境。

個人 OKRs 能幫助員工學習如何自訂目標、規劃、追蹤與達成,

從某種程度上,OKR 讓每位員工都在「自我管理」,而主管因此能騰出時間處理更關鍵的事務。

10-80-10 原則:組織中尚未被啟動的龐大潛力

在大學冠軍級教練 Urban Meyer 的著作《Above the Line》中,他提出 10-80-10 原則:

- 前 10% 的人自律且追求進步

- 中間 80% 認真可靠但缺乏動力

- 最後 10% 則通常抗拒、消極並疏離

這表示組織中有 80% 的人其實有提升潛力,只要給予適當的引導與動力。

但他們並不會主動設定有企圖心的目標,因此就需要主管負責啟發、教練與激勵。

OKR 的精神就是「拉高標準、向上挑戰」。如果能讓這 80% 的人都成長,企業將能擺脫惡性循環,進入更高層次的競爭力。

實例:業務員 Amber 的成長故事

在我近期輔導的一家台灣科技公司裡,我們導入 OKR 制度。如預期,有些主管不太願意配合,有些則非常積極。我們選了兩個銷售團隊,其中一位成員是很初階的業務員 Amber,個性內向、安靜,但執行力強。

當時我們有一個高層公司的目標:「成為產業權威」。然而,多數業務對產品的技術面並不感興趣,這在台灣科技公司中並不少見,也經常成為客戶互動時的痛點。

Amber 與她的個人 OKR

於是,我們協助 Amber 設定一個個人 OKR:「成為公司內的光合作用專家」,這是與產品技術有關的領域,並能與「成為產業權威」這個公司目標產生上對齊(ladder-up)連結。

我們為這項目標設計 KR,並在一個季度內與她進行定期 Check-in、追蹤進度、給予回饋與認可。到了季度結尾,Amber 向全公司做了成果簡報,引發驚訝與掌聲,甚至令主管們驚艷。

Amber 的 OKR 帶來的實際成果包括:

- 成為公司內部「光合作用」領域的專家

- 強化了信心與工作投入度

- 學會了簡報與跨部門溝通等管理能力

- 為團隊與公司提高了知識專業的標準

- 說服了原本抱持懷疑態度的主管:OKRs 是真的有效

OKR 之父 Andy Grove 一直強調 OKR 應該賦予個人力量。Amber 的例子完美體現出:聚焦人、培育人,不僅提升了個人和團隊士氣,更重要的是促使其他主管也加入 OKR 的推動行列。

結語:個人 OKRs 是公司文化中不可或缺的重要組成

在 John Doerr 的著作《Measure What Matters》中,他指出:

「大型企業的領導者正將 OKRs 與 CFRs 作為推動文化變革的工具。」

若忽視個人 OKRs,企業就錯失了 OKR 框架中一項極具威力的優勢——也就是建立一套強化管理意識、並具有前瞻性的公司文化。延伸閱讀:〈OKRs 建構企業文化〉。

Read here “OKR 建立公司文化”。

個人 OKRs 的問題,並非其本質,而是許多組織在推動時過於倉促,未經過訓練與實作的漸進吸收就想一次到位。最有效的方式是由高階主管親身參與並展現承諾,針對少數團隊先行試點,讓這些成功案例自然擴散到其他部門。

文化的養成,就是這樣慢慢累積——一位主管、一位個人、一個團隊,逐步推動。

最重要的是,個人 OKRs 的核心精神就是釋放組織中那 80% 尚未被啟動的潛力(根據 10-80-10 原則)。

OKRs 為個人亮起了挑戰自我、追求卓越的綠燈,讓他們勇於精進自我、設定遠大目標,最終為團隊與企業創造雙贏。

你對「個人 OKRs」有什麼經驗或見解呢?-歡迎在頁面底部留言分享。

C2believe OKR課程 訓練

C2believe 提供 OKR 訓練課程、練習和教練。

公司場域或第三地 | 英文 / 中文 | 在台灣或境外

• 領導層 OKR 簡介 (2 小時)

• 團隊 OKR 課程 (18 小時) – 課堂時間、練習和教練

• 為期 8 個月的 OKR 展開(教練與種子教練訓練)

請在 此聯絡我們 了解您的 OKR 訓練需求。

Look who’s using OKRs.

0 Comments